Wissenschaft als dauernde Fehlerkorrektur

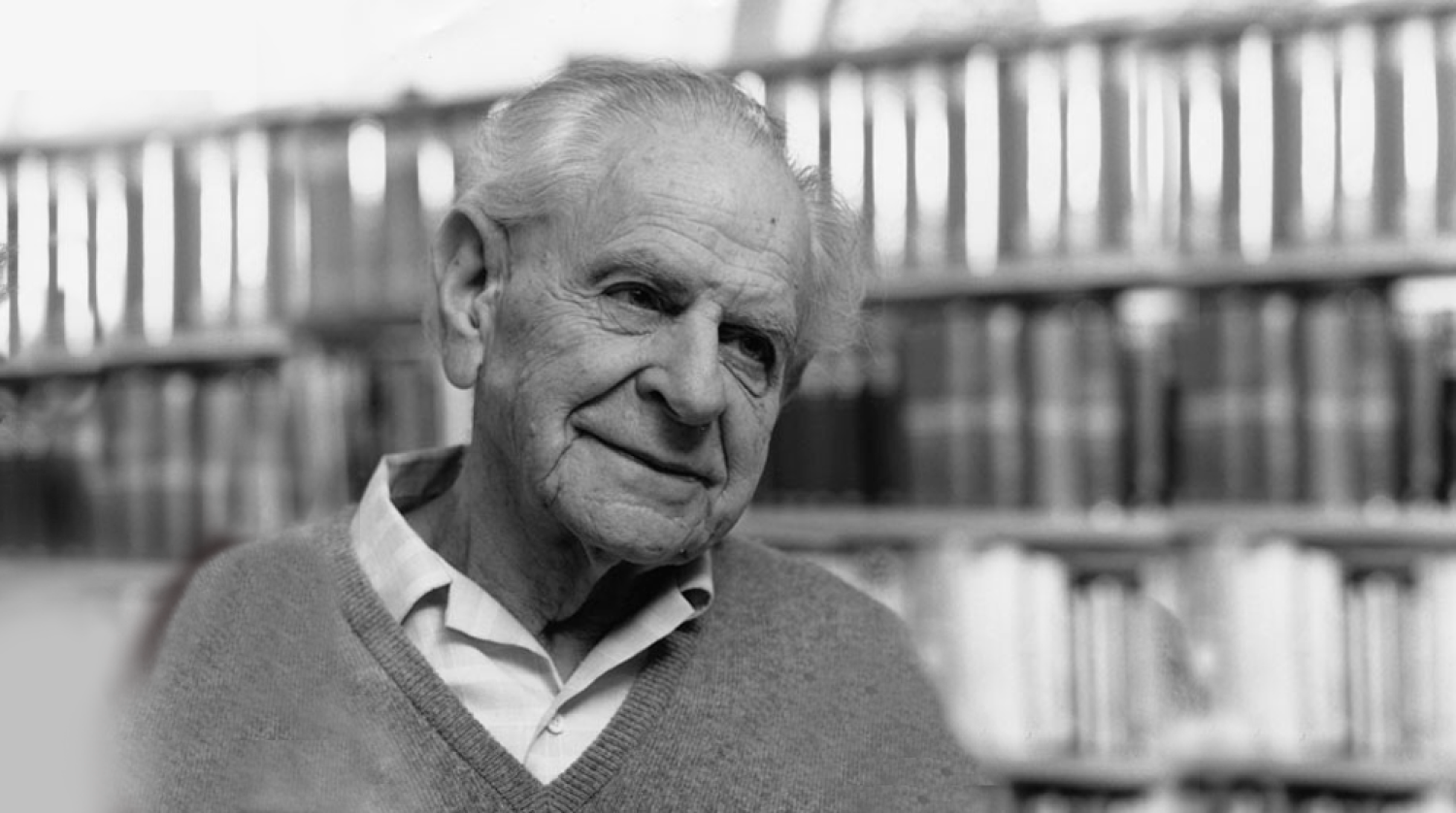

Was macht Wissenschaft aus? Wiederholt sich die Geschichte? Zum 30. Todestag des großen Wissenschaftstheoretikers Karl Popper am 17. September einige zentrale seiner Denkansätze, die insbesondere mit Blick auf die letzten Jahre aktueller denn je erscheinen.

Seit der Industriellen Revolution haben sich die europäischen Gesellschaften massiv verändert und waren gewaltigen Transformationen unterworfen. Dabei sind zwei Triebfedern essenziell: Wissenschaft und Technologie. Wissenschaft hat in den letzten zweihundert Jahren immer stärkeren Einzug in Leben und Alltag des Menschen gefunden, dies jedoch nicht nur auf der Ebene der tatsächlich verwendeten Technologie im Zuge der maschinellen Produktion von Lebensmittel und Gütern, dem Ausbau von Verkehrsinfrastruktur oder im Zuge der neuen Formen der Kommunikation, sondern auch auf einer ideologischen Ebene. Denn wer sich auf Wissenschaft beruft – egal ob es tatsächliche Forscher, Politiker oder interessierte Laien sind – beruft sich damit gleichermaßen auf wissenschaftliche Grundtugenden wie Fortschritt, Wahrheit, Objektivität. Jürgen Habermas schrieb hierzu bereits 1968 einen kritischen Text mit dem Titel „Wissenschaft und Technik als ,Ideologie‘“, worin er diese Problematik aufgriff.

Die verwissenschaftlichte Gesellschaft

Wissenschaftliches Denken hat also die unterschiedlichsten Ebenen der Gesellschaft erreicht. Es fungiert dabei zugleich als soziales Signal und als Legitimationsmittel, um die eigene Position als vernünftig zu deklarieren oder Reflexion als wichtige Eigenschaft zu betonen – unabhängig davon, ob dies tatsächlich der Fall ist. Der Soziologe Peter Weingart hat diesen Einzug des Wissenschaftlichen in verschiedene soziale Sphären in den 1980er Jahren als „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft“ bezeichnet.

Unbegrenzter Zugang zu allen Inhalten

Gratis Testabo für 4 Wochen

Ein Monatabo oder das

günstigere Jahresabo

Sie sind bereits Libratus-Abonnent?

Melden Sie sich hier an: